(画像=PIXTA)

トランプ大統領が仕掛けた高関税政策に、世界各国が右往左往しています。中国のような対立国だけでなく、盟友国だったはずのカナダや日本に対しても問答無用にその矛先が向けられたことは大きな衝撃でした。「トランプ関税」が発表されると、米主要株式指数のみならず、日本の日経平均株価も大幅下落、米ドル/円も約3円の円高・ドル安になるなど、世界中の相場に大きな影響を与えました。世界各国の経済成長に欠かせないと考えられてきた自由貿易を逸脱するようなトランプ大統領の関税政策の問題点を、経済学の視点から整理し、トランプ大統領の狙いについて考えてみます。

トランプ関税で市場は大打撃

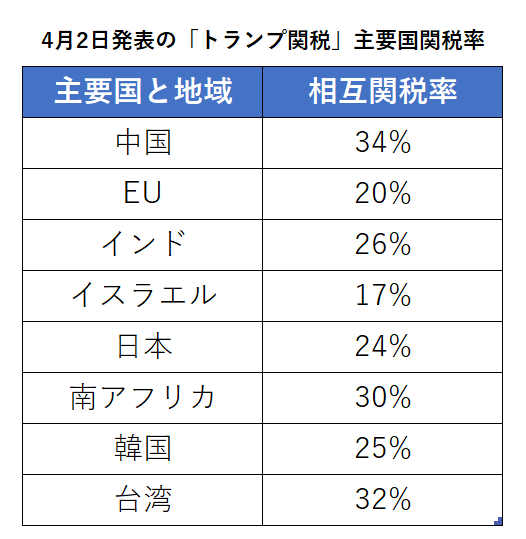

そもそも、トランプ大統領の関税政策は2025年1月20日の就任直後からスタートしました。中国、カナダ、メキシコの3カ国に対して、合成麻薬と不法移民に関する対策が不十分だとして、中国からの全輸入品に対して10%の追加関税、カナダとメキシコについては25%の関税を2月1日からかけると発表しました。その後一旦、関税は発動延期とされますが、2025年4月2日にホワイトハウスで行った演説で、トランプ大統領が「約60の国と地域に相互関税をかける」と発表すると、世界中の株式市場、為替市場、原油や金相場などが急落する事態となりました。

(4月2日の大統領令による相互関税。カナダとメキシコはすでに追加関税決定後のため、今回の措置に含んでいない)

CFDネクスト日経225チャートから作成

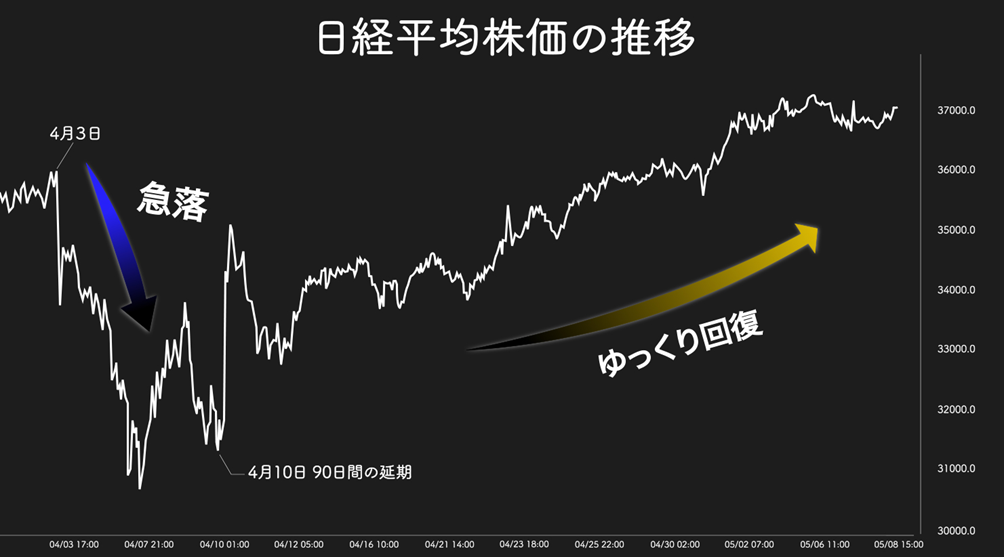

たとえば、4月3日の東京株式市場をみると、日経平均株価が一時1,600円超の下落となり、終値で3万4,735.93円と、8カ月ぶりに3万5,000円割れとなりました。翌日4日に中国がトランプ関税に対抗して報復関税を発動することを発表すると、相場はさらに暴落します。

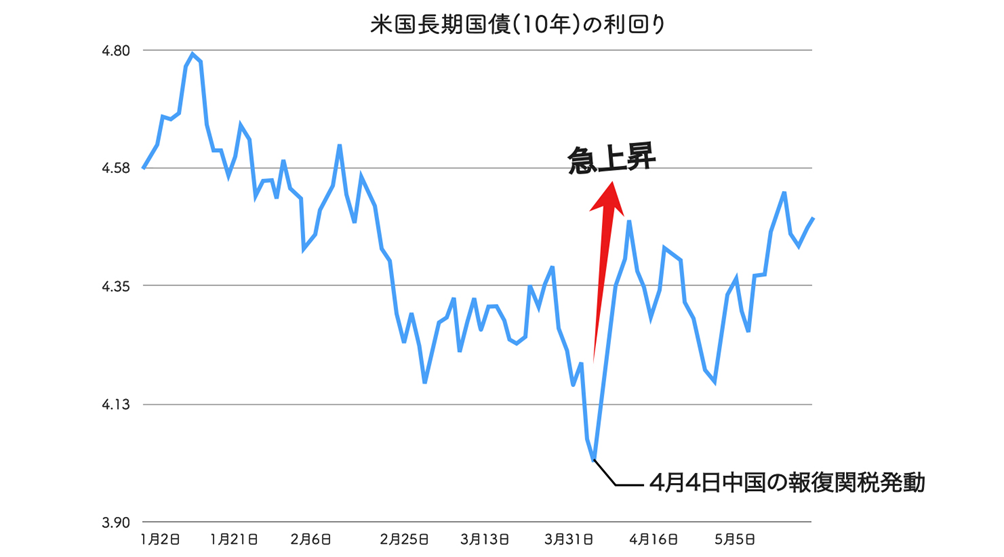

特に注目すべきは米国の債券市場です。通常は株式が売られると、安全性の高い国債が買われます。ところが、安全資産と考えられてきた米国の長期国債が売られて、金利が急上昇したのです。長期金利上昇は、自動車ローン、住宅ローン、教育ローンなどの金利を上昇させます。ローンの支払いが増えれば、米国の国民生活に大きな影響を及ぼします。企業の資金調達にも影響を及ぼすでしょう。

米財務省長期証券利回りから作成

こうした事態を回避しようとトランプ大統領は4月9日、米国に交渉を申し入れている一部の国と地域の関税発動の90日間延期を発表します。するとNYダウは前日比で2,962.86ドルと史上最大の上昇を記録、翌10日の日経平均株価も2,894.97円上昇して大きく値を戻しました。

その後、トランプ関税の行方は不透明のまま、世界各国がさまざまな思惑で右往左往しているものの、各相場は少しずつ値を回復させました。

ヒートアップしたトランプ関税

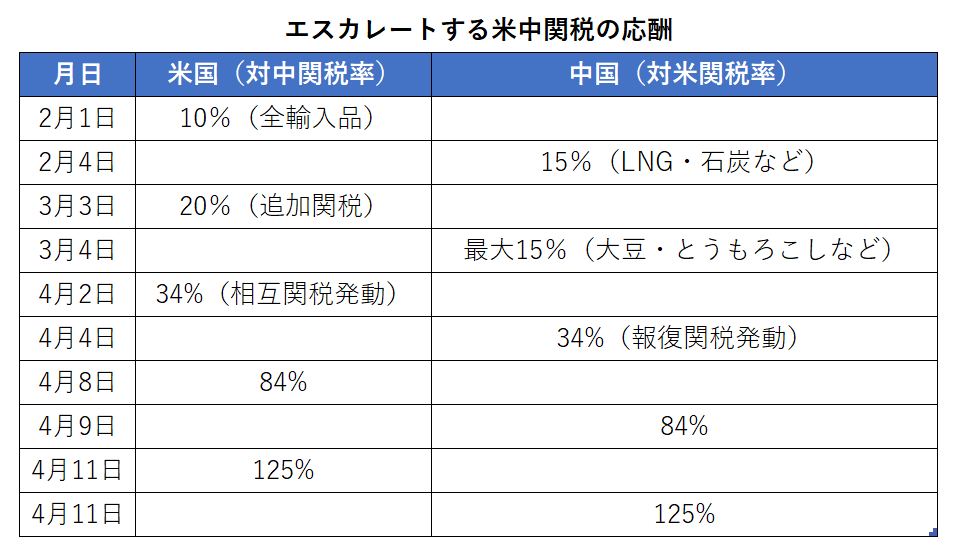

今回の「トランプ関税」を巡る攻防で、重要な役割を果たしたのが中国です。唯一、報復とも取れる関税で米国に応酬します。米国が中国からの全輸入品に10%の追加関税をかけると、中国の習近平主席はLNGや石炭などの資源に最大で15%の追加関税をかけると発表します。3月にトランプ大統領が中国への追加関税を20%に引き上げると、習首席は大豆やとうもろこしなどに最大で15%の追加関税をかけます。そして、トランプ大統領が4月2日、日本やEUも含む57の国と地域に対して相互関税を発表し、中国の相互関税率を34%にすると、中国も34%の報復関税をかけ、その後、互いに84%、125%と報復「関税」の応酬はヒートアップしました。

海外との貿易で輸入するモノに高い関税がかかれば、米国内で販売されるモノの価格は上昇します。当然、消費者物価指数は急上昇するでしょう。「米国を守ること以上に重要な責務はない」と大統領就任演説で高らかに述べたトランプ大統領でしたが、結局、自分自身が打ち出した「保護主義」的な政策が原因で、米国民の生活を圧迫しかねない状況を招いてしまいました。

世界経済を拡大させたリカードの経済理論

保護するはずだった自国経済や国民生活はなぜ危機的な状況に陥るのか。この問題は経済学の視点で考えると、ひとつの答えが見えてきます。

そもそも現在の世界経済は、自由貿易の拡大とともに発展してきました。歴史を振り返ると、自由貿易はトランプ大統領が掲げたような保護主義的な思想や政策との綱引きを繰り返しながら、世界経済を成長させてきました。

もはや一国だけを切り離して、その国の経済、国民生活は成り立たないほど、世界の国々の関係は緊密になっていいます。私たちはなぜ自国の経済活動を自国内だけで完結せず、国際貿易を行うのか。それは19世紀の英経済学者のデヴィッド・リカードが示した「比較優位」という自由貿易の概念が、現在においても重要な経済理論として生きているからなのです。

リカードは、自由貿易のもとでは、それぞれの国が生産性の高いモノだけを作り、それ以外のモノは他国との貿易で賄うと、より多くの利益が得られるということを示しました。つまり、国際貿易はそれぞれの国家に利益をもたらすということです。

第2次世界大戦後、国際貿易を推進するために誕生した国際機関のGATT(関税および貿易に関する一般協定)や現在のWTO(世界貿易機関)はリカードが唱えた自由貿易の大原則が根底にあります。簡単に言えば、トランプ大統領が打ち出した関税政策は、真っ向から挑戦するような内容だったということになります。

「比較優位」と「絶対優位」の考え方

ここで簡単にリカードの唱えた自由貿易の経済理論を解説してみましょう。国家の経済活動における「比較優位」と「絶対優位」という考え方です。

絶対優位とは

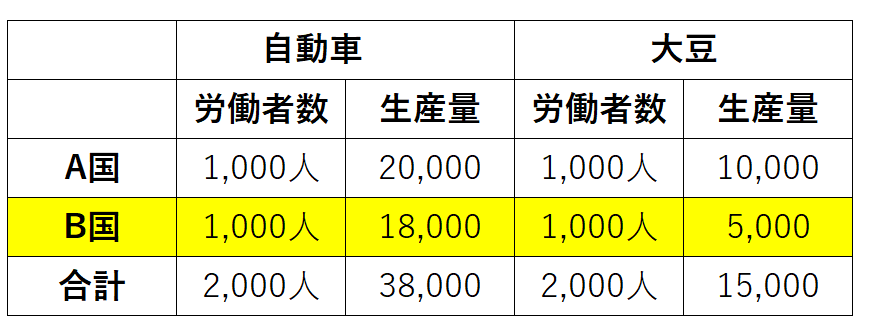

まず、A国とB国が「自動車」と「大豆」という製品と農作物を生産する状況で「比較優位」と「絶対優位」について考えてみます。

※1 生産単位は自動車1台と大豆1トンを同じ1単位とする

A国は1,000人の労働者で自動車20,000台を生産し、1,000人の労働者で大豆10,000トンを生産します。これに対して、B国は自動車18,000台、大豆5,000トンです。両国の生産量の合計は自動車が38,000台、大豆が15,000トンです。

同じ人数の生産量は、自動車も大豆もA国がB国を上回っています。言い換えると、A国はB国よりも自動車と大豆の生産性が高いので、A国はB国に対して「絶対優位」にあるということになります。

「比較優位」に基づく国際貿易のメリット

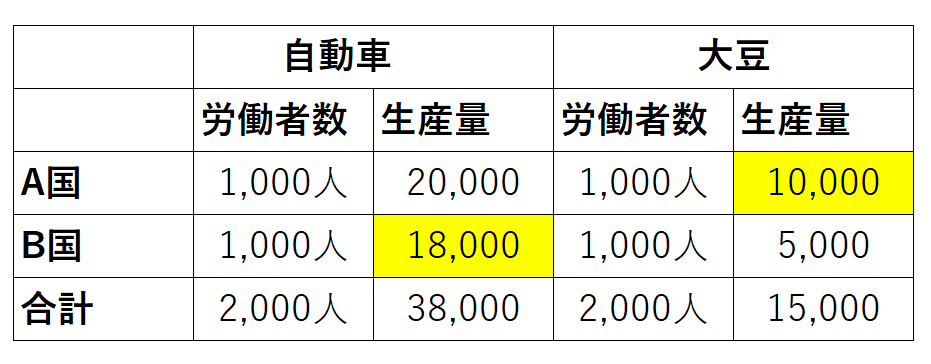

続いてリカードが説いた「比較優位」に基づく2国間貿易のメリットについて考えてみます。

※1 生産単位は自動車1台と大豆1トンを同じ1単位とする

自動車の生産、大豆の生産において、A国はB国に対して両方で上回り、「絶対優位」の立場にありますが、それぞれの商品について、A国とB国の生産能力を比較してみると、次のような考え方が可能になります。

A国は1,000人で自国の大豆生産量の2倍にあたる20,000台の自動車を生産できます。

A国・・・「自動車:大豆=20,000:10,000=2:1(大豆の2倍の自動車を生産できる)」

B国は1,000人で自国の大豆生産量の3.6倍にあたる18,000台を生産できます。

B国・・・「自動車:大豆=18,000:5,000=3.6:1(大豆の3.6倍の自動車を生産できる)

つまり、B国はA国と比較したとき、大豆の生産よりも自動車の生産が得意なことがわかります。つまり、自動車生産で「比較優位」にあります。

続いて大豆の生産でA国とB国を比較してみましょう。A国は1,000人で10,000トンの大豆を生産しますが、B国は1,000人で5,000トンの大豆しか生産ができません。

大豆生産・・・A国:B国=10,000:5,000=2:1(大豆生産はA国がB国の2倍)

つまり、大豆生産では、A国はB国よりも生産性が高く、大豆生産で「比較優位」にあります。

そこで、それぞれの国が「比較優位」にある商品の生産量を増やし、お互いに必要な量を貿易で補うようにしてみると、どういうことが起きるでしょうか?

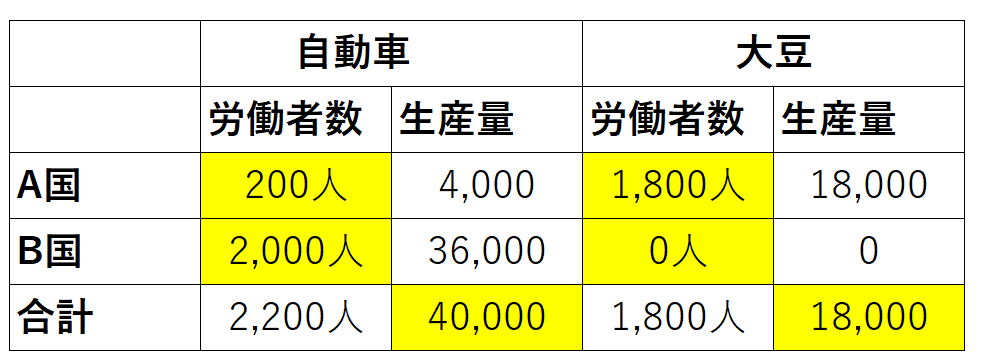

たとえば、A国はB国に対して、両方の生産において「絶対優位」にあるので、自動車生産は続けることにして、自動車の労働者1,000人のうち200人はそのまま残し、残りの800人を大豆の生産に移動させます。B国はA国の1/2しか大豆の生産ができませんので、大豆生産は中止して、A国から輸入することにして、1,000人すべてを自動車生産に回し、2,000人で生産します。

※1 生産単位は自動車1台と大豆1トンを同じ1単位とする

A国とB国の自動車と大豆の生産量の合計を比較してみましょう。

A国、B国がそれぞれ独自で生産していたときの合計は53,000(生産単位)でした。

自動車+大豆=38,000+15,000=53,000

A国、B国が貿易を前提に生産分業したときの合計は58,000(生産単位)となります。

自動車+大豆=40,000+18,000=58,000

自動車の生産台数、大豆の生産量はともに増えて、合計で5,000(生産単位)も増えています。

このように貿易することを前提に、2国が生産分業すると、全体の合計生産量は増え、結果的に双方にメリットが生まれます。これがリカードの提唱する自由貿易の経済理論なのです。

自由貿易と保護貿易の「総余剰」と「死荷重」

このようなマクロ経済理論だけでなく、ミクロ経済からアプローチしても、自由貿易と保護貿易のメリット・デメリットは判断することができます。それが「貿易による余剰分析」です。

(1)自由貿易がもたらす「総余剰」の変化

A国がまったく貿易をしない自給自足経済を営んでいる場合、消費者の需要と商品(サービス)の供給の交点(C)が、商品やサービスの価格(P)となります。

①消費者余剰:ある商品やサービスを購入するとき、支払ってもいいと考える最高価格と実際に支払った価格の差分

②生産者余剰:ある商品やサービスを販売することで生産者が得られる利益。販売価格と生産コストの差額の総和

③総余剰:「生産者余剰」と「消費者余剰」の合計は「総余剰」と呼び、国全体の利益を示す

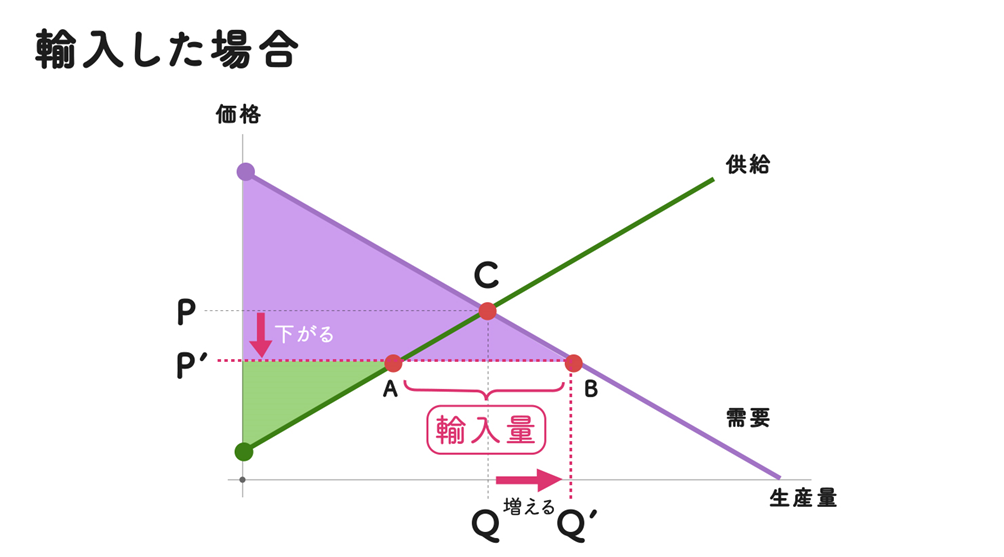

まず、自由貿易により、ある商品を海外から輸入するケースを考えます。より生産性の高い外国から安い商品が国内市場に流入すると、下図の緑の部分に当たる国内の「生産者余剰」は減少しますが、国内消費者はより多くの商品を購入、消費できるようになります。そして、下図のA・B・Cの3点で結んだ三角形の部分だけ「消費者余剰」が増えるため、結果的に「総余剰」全体は大きくなります。

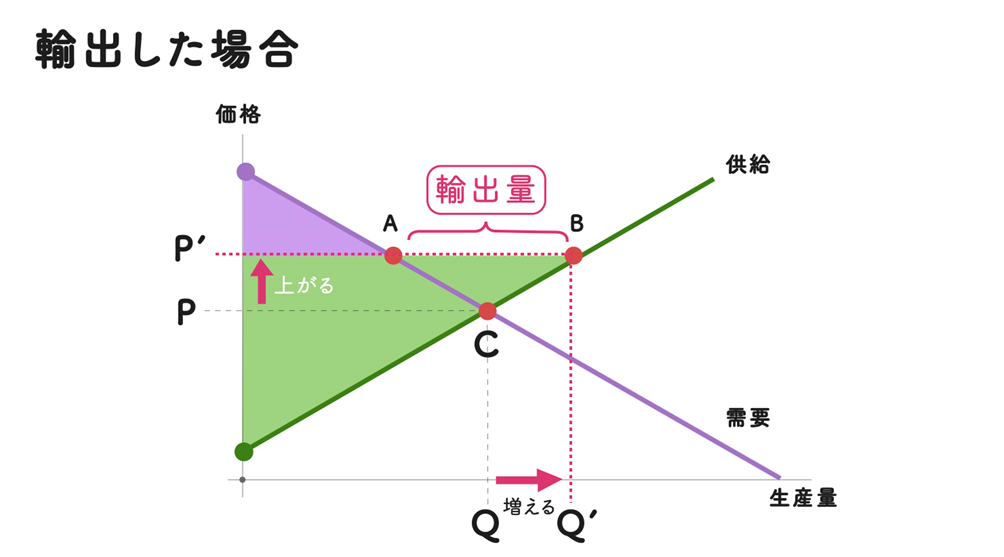

これとは逆に、自由貿易により、海外でも人気の高い商品を外国に輸出するケースを考えましょう。国内価格よりも高い値段で商品を製造・販売しても、海外輸出で利益が得られるようになります。国内の「消費者余剰」は減少しますが、逆に下図のA・B・C点を結んだ三角形の部分だけ、「生産者余剰」が増加するので、結果的にその国の「総余剰」全体は大きくなります。

これが自由貿易によるメリットです。貿易をすることで輸出国も輸入国もお互いの「総余剰」が大きくなります。だから、世界各国はWTOなど枠組みを通じて自由貿易を維持し、世界経済の発展に取り組んできました。

(2)保護貿易で発生する「死荷重」

ところが今回トランプ大統領が打ち出した「トランプ関税」という政策は真っ向から反するものです。しかも、世界一の経済大国である米国が「保護貿易」政策を打ち出したため、世界経済に与える影響は大きなものになることが強く懸念されました。

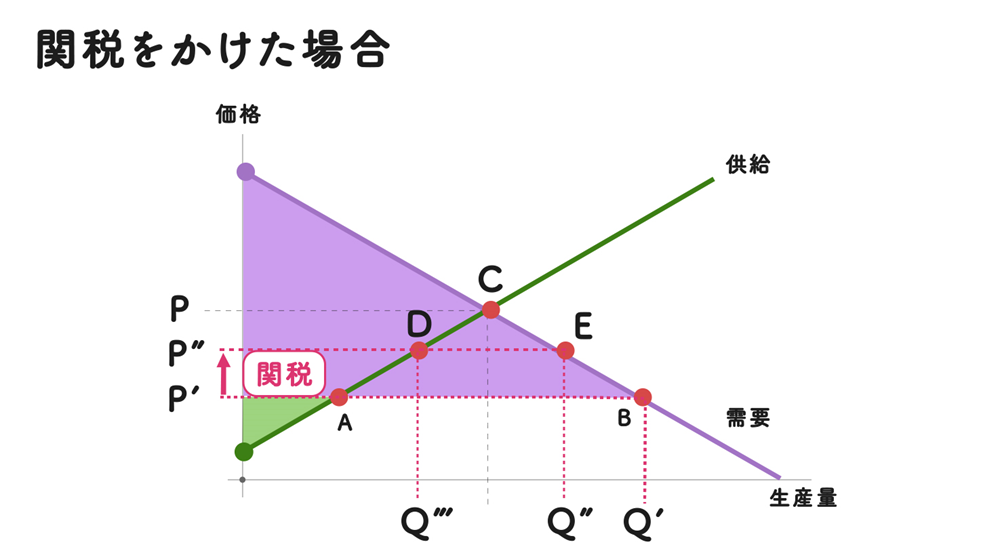

上述した通り、海外から商品を輸入した国は「消費者余剰」が増加し、「生産者余剰」が減少しても、結果的にその国全体では「総余剰」は増えます。ところが、「トランプ関税」のような、保護貿易にもとづく関税を商品にかけると、関税分だけ商品価格は上昇し、下図のP’・B・E・P”の4点で囲まれた台形の部分だけ「消費者余剰」は減少することになります。

もちろん、関税が課せられたことで販売価格は上昇し、P’・A・D・P”の4点で囲まれた逆台形部分は「生産者余剰(国内商品の生産・販売量)」として回復します。これが「国内の労働者を守るために」「国内の産業を守るために」という「トランプ関税」の根拠なのでしょう。この部分の説明だけを聞くと、「保護貿易にはメリットがある」と思われるかもしれません。 しかし、自由貿易のケースにはなかった損失も同時に発生しています。

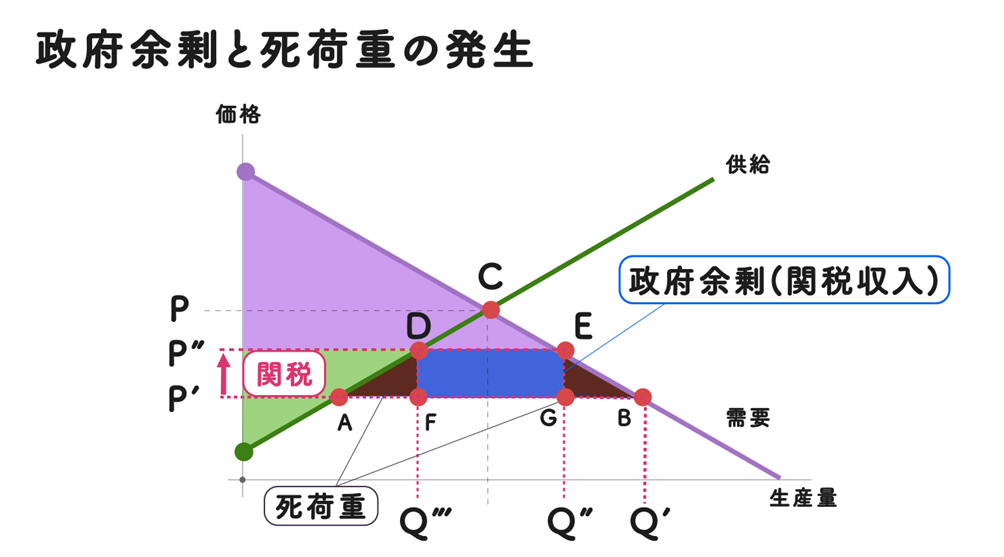

海外から輸入される商品に関税をかけると政府に関税収入が発生します。上図のD・E・F・Gの4点で結ばれた青色の長方形の部分は税収なので「政府余剰」になります。ところが、それと同時に本来は「消費者余剰」として「総余剰」に計上されるはずだった、上記チャートのA・D・Fの3点で結ばれた三角形(濃紫色)とB・E・Gの3点で結ばれた三角形(濃紫色)の部分で、損失が発生してしまうのです。これは「死荷重(効率低下による損失)」と呼ばれています。

なお、輸出国においても同様に損失が発生しています。つまり、関税をかけると輸出国と輸入国の双方で損失が発生します。これが保護貿易によるデメリットなのです。

「トランプ関税」の行き着く先は?!

結局、今回の「トランプ関税」の「行き着く先」は、保護貿易で発生する「損失」の部分を、どのように判断するかで決まるのではないでしょうか。

トランプ大統領は、5月12日にスイス・ジュネーブで中国と協議を行い、米国は中国製品への関税率を最大30%に、中国は米国製品への関税を最大10%まで大幅に引き下げる共同声明を発表しました。金融市場が暴落しただけでなく、政治的な支持基盤である共和党の政治家や米国を代表する財界人たちが、「トランプ関税は米国経済に深刻な打撃を与えかねない」と、強い懸念を示したことで、トランプ大統領は自身が掲げた「米国第一」主義の目玉であった「関税政策」の方針転換を余儀なくされています。

それでもトランプ大統領は強気な姿勢だけは崩していません。5月23日には、アップル(Apple)に対して、「米国内で販売されている主力商品のiPhoneが米国製でない場合は25%の関税を課す用意がある」と自身のSNSに投稿、同社への圧力とも取れる発言をしています。現在、 iPhoneの主要な製造拠点は中国国内にあります。アップル(Apple)は、米国と中国との報復合戦が続く中、生産拠点を中国からインドにシフトさせようとしていましたが、その動きをトランプ大統領が牽制したと受け止められています。

なお、米国際貿易裁判所(※2)は5月28日、4月に米国内の企業や一部の州が起こした「トランプ関税は違法である」とする訴えを受け、トランプ政権が発動した相互関税の一部を差し止める命令を出しましたが、これに対してトランプ政権は即日控訴し、今度は連邦巡回控訴裁判所(※3)が、国際貿易裁判所の命令を一時停止させて、「トランプ関税」を復活させる判断を下すなど、「トランプ関税」の行先は、依然として不透明です。

ただ、6月に入り、選挙期間中からトランプ大統領をサポートしてきたテスラ(TESLA)のイーロン・マスク氏との関係悪化が伝えられ、SNSを通じてお互いを非難し合うなど、対立を深めていることが大きなニュースとなっています。その中でマスク氏は、「トランプ関税は景気後退を引き起こす」と批判を強めています。テスラ(TESLA)は中国との関係も深く、トランプ関税の発表でテスラ株が急落、マスク氏の個人資産が300億ドル以上も目減りしたことが伝えられています。

また、シンクタンクなどからは、トランプ関税による世界経済の景気下押し懸念が示されており、米議会予算局(CBO)からは「インフレ率が上昇し、家計と企業の購買力が低下する」という予測も出されています。来年には米議会の中間選挙も控えており、トランプ大統領はなんとしても支持率低下だけは避けなければなりません。

言い換えると、トランプ大統領は「死荷重」以上のデメリットを覚悟しなければならない状況です。トランプ関税の交渉のために残された時間がどんどんと減る一方で、目の前に立ちはだかるハードルは徐々に高くなっています。こう考えると、「トランプ関税」の行き着く先は、影響を最小限に抑える「現実的な落とし所」へと進む以外になさそうです。

※2米国際貿易裁判所:「Court of International Trade(国際貿易裁判所)」は、国際貿易および関税問題を取り扱う裁判所。合衆国憲法3条にもとづき設立。裁判官は9人で構成され、米上院の同意を得て米大統領が任命。所在地ニューヨーク

※3米連邦巡回控訴裁判所:「Court of Appeals for the Federal Circuit(連邦巡回控訴裁判所)」は、米国の特別裁判所のひとつで、関税や知的財産権に関する訴訟の控訴審や米国特許商標庁の審判における審決に対する訴えなどを専属で管轄する

(本文ここまで)

ライターK

大学卒業後、テレビ制作会社に勤務、NHKや民放局の報道番組でディレクターを務める。その後、出版業界に転じて金融・経済誌の編集者や記者として、政治・経済・金融などの記事制作に携わってきた。現在はフリーで活動中。FX歴は10年以上。実際にポジションを持って、FXトレーダーたちのトレード手法を確認する日々を送っている。

本サイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。また本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであって、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスの閲覧によって生じたいかなる損害につきましても、株式会社外為どっとコムは一切の責任を負いかねますことをご了承ください。