円安とは?円高とは?メリットデメリットと覚え方を解説

円高・円安とは、外国為替市場における円の価値の変動を示す用語です。一般的に、円の価値が上がることを「円高」、下がることを「円安」と呼びます。これらの変動は、私たちの生活や経済活動に大きな影響を与えます。

本記事では、円高・円安の基本的な仕組みや影響について詳しく解説します。

円高・円安とは?をわかりやすく解説

FX取引をするときに覚えておきたいのは、通貨の価値は「相対評価」で決定されるという点です。

外国為替市場での取引によって、円の価値は他の通貨と比較して変動します。例えば、1ドル=100円から1ドル=95円になると円高、逆に1ドル=105円になると円安です。

以下で円高・円安について詳しく紹介します。

円安とは?

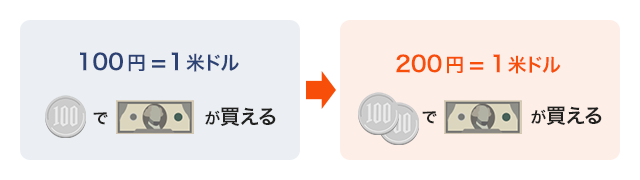

円安とは文字通り日本円の価値が低くなる(安くなる)ことを表しています。例を挙げて具体的に見ていきましょう。

先ほどと同様に「100円から200円になったから円高」と考えるのは誤りで、正しい答えは円安になります。

200円=1ドルということは、言い換えると100円では0.5ドルしか買えないということになります。

100円=1ドルのときよりも買えるドルが少なくなってしまい、それだけ円の価値が低くなった(=円が安くなった)といえるのです。

円高とは?

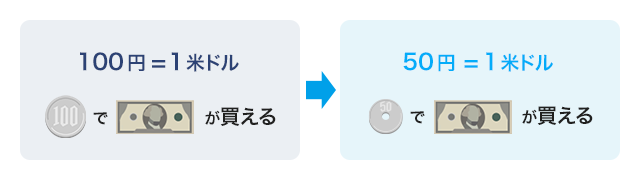

円高とは文字通り日本円の価値が高くなることを表しています。例を挙げて具体的に見ていきましょう。

さて、これは円高と円安どちらに動いたといえるのでしょうか。「100円から50円になったから円安では?」というのはよくある誤りで、正しい答えは円高です。

50円=1ドルということは、言い換えれば100円を出せば2ドルも買えるということになります。つまり100円=1ドルのときよりも同じ100円でドルをより多く買えることになり、それだけ円の価値が高くなった(=円高)といえるのです。

円高・円安の覚え方

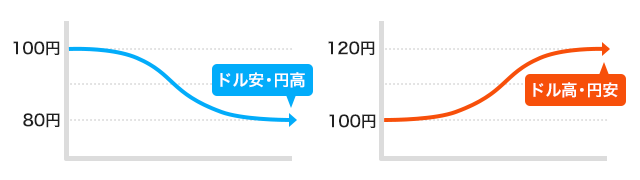

円高・円安の意味を理解しても、レートを見てすぐにどちらなのか判断するのは難しいかもしれません。初心者の方がレートからすぐに円高・円安を判断したい場合は、ドル/円などでは「円の数値が低くなれば円高、高くなれば円安」と覚えてしまうのもひとつの方法でしょう。

例えば1ドル=100円から1ドル=80円になった場合は「ドル安・円高」で、反対に1ドル=100円から1ドル=120円になる動きは「ドル高・円安」です。

相場を分析しながらFX取引を行っていく上では円高・円安の本質的な意味を理解することが重要ですが、慣れないうちはこのような覚え方を手がかりにする方法もあります。

円高と円安はどっちがいい?メリット・デメリットを解説

円高と円安の話題に関して、よくある疑問が「円高と円安、結局どっちがいいの?」というものです。

グローバル化が進む世界において、日本と他国はモノやサービスの売買を通じて深い関係を築いています。日本の自国通貨である円の価値の変動は、海外製品のコストに直接影響を及ぼし、経済や私たちの暮らしに大きな影響を与えます。

円高と円安、それぞれのメリットとデメリットを見ていきましょう。

円高のメリット・デメリット

円高になると、円の価値が高くなることで相対的にドルなどの外貨が安くなり、海外の製品やサービスを安く買えることになります。

日本は食料やエネルギー資源の多くを海外からの輸入に頼っています。円高によってこれらの価格が下がれば、家計にとってはメリットとなります。輸入企業ではコストが低下する為、業績が良くなり、株価の上昇要因となります。また、同じ金額の円をより多くの外貨と交換できるようになるため、海外旅行にも行きやすくなるでしょう。

一方で、円高は一般的に輸出企業にとって不利だと言われます。円高になると、輸出企業が海外で稼いだ外貨を円に転換した際に目減りしてしまいます。目減りした分を製品価格に上乗せすると日本の製品が海外で売れにくくなります。このため、円高は輸出産業の業績を悪化させると言われています。

日本経済を支える大企業の多くは、輸出を主力とするメーカーです。そのため、急激な円高局面では経済に悪影響が及ぶというニュースがよく報じられます。

円安のメリット・デメリット

円安になると、輸出企業は海外で得た外貨を円に換える際に売上高が増加するため、業績が改善し、株価が上昇する傾向があります。さらに、輸出する製品の価格を安く設定できることから、国際的な輸出競争力を高めやすくなります。

一方で、円安のデメリットとしては、円の価値が下がることによって交換できる外貨が減少し、海外製品やサービスの価格が高騰することが挙げられます。特に、日本はエネルギー資源や食材などを大部分輸入に頼っているため、これらの価格が上昇し、私たちの生活を圧迫する可能性があります。

また、海外旅行も円の交換レートが悪化するため、割高になるでしょう。さらに、輸入企業にとってはコストの増大が業績悪化の要因となります。

今は円高と円安どっち?

2021年後半以降、欧米ではインフレ率が急上昇し、各国の中央銀行は政策金利を大幅に引き上げました。一方で、日本は低金利政策を継続したため、欧米との金利差が拡大し、為替レートは1ドル=150円を超える円安となりました。2021年1月には1ドル=110円台だったことを考えると、短期間で大幅な円安が進行したことがわかります。

円安の対策方法は?

円安が進行すると、円の価値が相対的に低下するため、輸入品の価格が上昇し、保有する資産の価値が目減りするというデメリットがあります。このような状況に対しては、資産の一部を外貨に換えておくことでリスクを分散する方法があります。

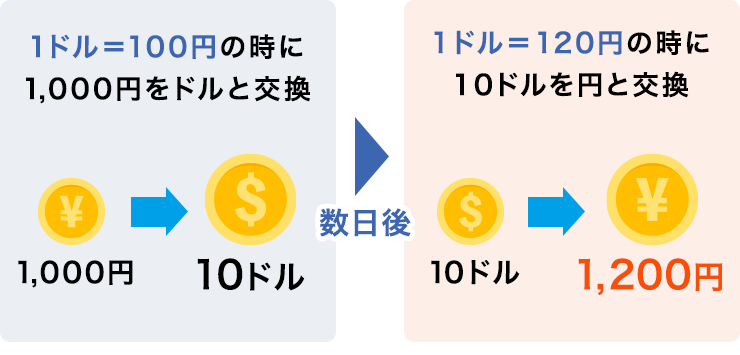

例えば、1ドル100円の時に1,000円を10ドルと交換したとします。その後円安が進み1ドル120円になった際に、保有していた10ドルを円に交換すると1,200円となります。

このように、円を外貨に交換することで、円安が進んだ場合でも資産を増やすことが可能です。

円高円安に備える外貨積立らくつむ(※1)

円高・円安に関する予想をもとにFX取引を行う方法についてご紹介しましたが、将来円高・円安どちらになるのか?といった予測は中々一筋縄ではいきません。そのため外貨への投資を検討されている方は、円高円安に関わらずおすすめと言われている積立投資から始めてみるのも一手です。

重要なのは、積立投資は将来の相場の動向を予測することなく、長期的な視点で資産形成を目指す方法であるという点です。市場の変動に左右されずに着実に資産を増やしていくため、積立投資は投資初心者から経験者まで幅広い人におすすめされています。

参考:ドルコスト平均法

外貨積立らくつむ(※1)なら、設定したレバレッジや買い付け頻度の中で自動買付を行いますので、積立投資を行えます。現在お試しキャンペーン中で、200円相当のFXポイントを即時プレゼントしております。この機会に外貨投資に触れてみるのはいかがでしょうか。

- 外貨積立(らくつむ)は『らくらくFX積立』の愛称です。外国為替証拠金取引であり、外貨預金ではない点にご注意ください。

動画で学ぶ!円高・円安の基礎知識

円安はドルやユーロなどの外貨に対して円の価値が下がること。

円高は外貨に対して円の価値が上がること。

監修者:外為どっとコム総合研究所

FX市場の拡大期である2009年に設立した、業界唯一のシンクタンク。創業以来一貫してFXマーケットの情報発信と外貨投資の啓もう活動を実施。マクロ経済のファンダメンタルズの研究、外国為替相場の動向分析、そしてSNSやオウンドメディアを活用した外国為替情報やコンテンツの発信、YouTubeなどを活用したセミナー運営など、様々な形でFX個人投資家をサポート。はじめてのFXで何に悩み、つまづくのか?を分かりやすく紐解いています。

シェアする